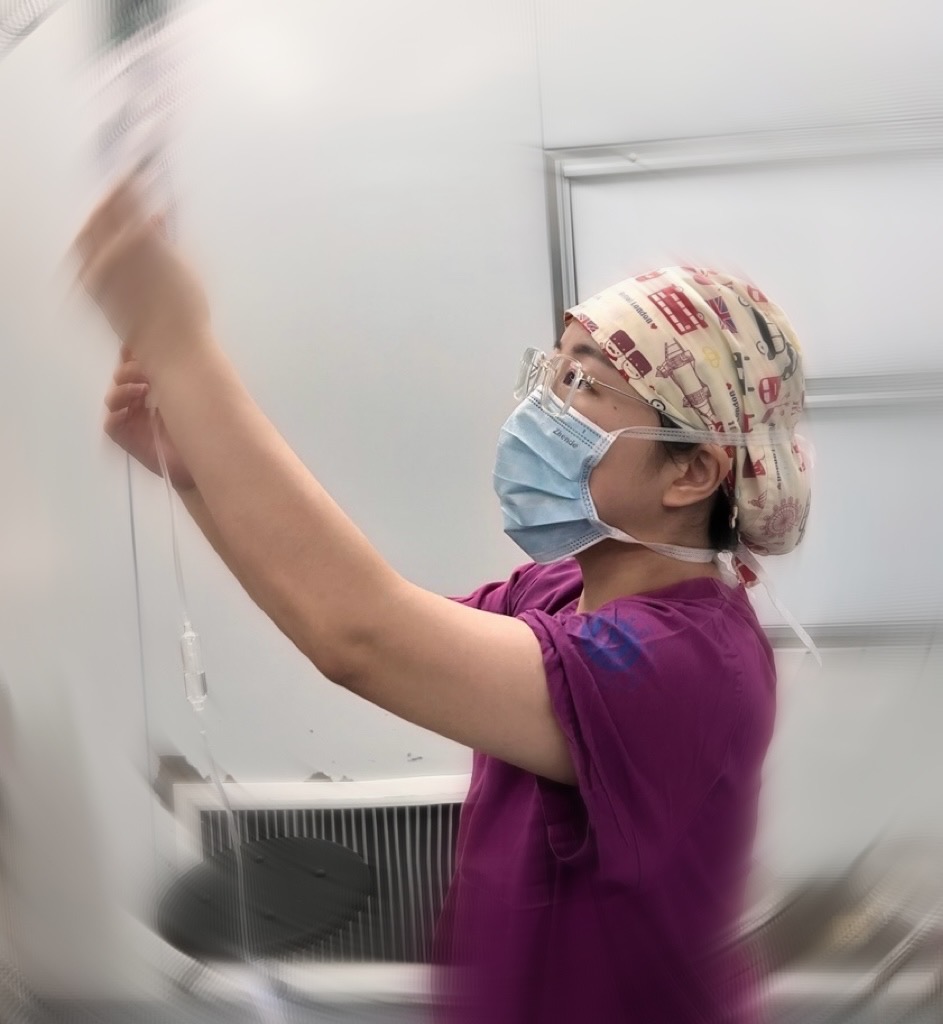

【叙事护理专辑】他们是患者,也是普通人

时间:2024-09-11点击数:406次作者:手术室 阮冰曦

还记得那天,已经临近下班,临时加了一台肿块切除手术,接受手术的是一位年长的阿姨,肿块长在发际线与耳朵交界处,凭借多年的经验,心想半小时左右就可以完成了,也不耽误下班。

为了让阿姨放松心情,我一边做着手术准备,一边与她拉家常。提起这个肿块,她说:“好多年了,小毛病,不痛不痒的就不想做了,现在开始有点痛了,女儿就非要拉我过来做了。”埋怨的语气中无不透露着被女儿关心的甜蜜。估计还是老年人的通病,怕花钱才不早治疗的吧!我心里嘀咕着,但嘴上还是宽慰她:“阿姨,您女儿真孝顺呢!”

阿姨躺在手术床上配合着我的术前准备,她不经意间摸了摸肿块,像是在和相处多年的“朋友”做着告别,突然她的动作停了下来,若有所思,费力地仰起头向我问道:“这个东西切了,那我这一块是不是就空了?能不能不空啊?”

“空倒是不可能空的,就是不太好看,不过……”

还没等我说完,她接着说了下去:“不过一把年纪了,也没人看了,空就空吧!”说完叹了口气,不再说话了。

手术开始了,肿块切下来的很快,术中冰冻切片显示,是个ca,幸运的是切缘是阴性的。我默默地规划着接下来的流程,把切口缝合回来,然后我把她送出手术间,这台手术就结束了!至于阿姨,小病拖成了大病,之后还得放疗,这伤口确实不好看,看来得找顶帽子戴着。

十余年的临床工作经验,对于这种手术已经司空见惯,我开始在脑海中回想见过的那些帽子款式,挑选哪款更适合她。

然而,手术医生接下来却说要给阿姨进行异位皮瓣移植术。皮瓣移植术相对麻烦又耗时,最后还不是一道伤口,我非常不理解。

又经历了一个小时左右的手术,阿姨被我送出了手术室,门口等待的女儿赶紧迎了上来:“哎哟,做了这么长时间,妈你难不难受?”我心想:看吧,家里人果然嫌手术时间长了!

过了大约两周,我又与那个给阿姨手术的医生搭班,不经意间谈到上次的手术,他说:“之前那个肿块切除,异位皮瓣移植手术的阿姨回来复查了,恢复得不错!切口挺漂亮!”

我的记忆一下被拉回到那台手术,也勾起了我的疑问,马上向他提出了我的困惑:“干嘛要花这么长的时间给这位阿姨做皮瓣移植术啊?”

他耐心地给我讲解了他严谨的手术方案:“阿姨后续的治疗可能需要放疗,在这个位置放疗,直接缝合的皮瓣太薄了,容易坏死,而且皮瓣上没有毛囊,以后都不会长出头发了!尤其你们女士,会更在意外表,移植的皮瓣是更厚的头皮,这样即使做了放疗,也不容易坏死,以后也能长出头发,不影响美观。”

“可是你不怕别人觉得手术时间太长,而怀疑你的专业能力吗?”

“这算什么!”他笃定并轻松地回答:“也许一开始会对手术时间长提出质疑,但是对患者后续的恢复是实在的,到时候这些就会变得微不足道了。”

好像突然有什么击中了我,我一直以为,在术前能和患者聊天,使他们放松心情,能够顺着患者说出他们想听的话,对他们保持礼貌、专业,我已经将这份工作做得很好了。我以为和患者多说几句话,缓解他们对手术的紧张和恐惧,才是最大的安慰。我发现我太肤浅了,什么是“安慰”?对这位阿姨来说,皮肤不会坏死,以后能长出头发,切口不会“空”,不会丑,何尝不是最大的安慰。我只是把患者当患者,没有把他们当成一个正常的人,人会在意生死,也会在乎美丑,会想活得有尊严。

我们治疗的不仅仅是疾病,而是病人!我们不应该仅仅满足于治好病,更应该关注他的内心,他的需求。站在治疗者的角度去看问题,学会换位思考,了解被治疗者的需求。

庆幸的是,虽然她遇上了我这个“冷漠”的护士,但还有一个“热情”的医生看到了她的需求,她可以养出头发,遮盖伤疤,不用戴一顶帽子,担心别人异样的目光。

至于我,我以后会更懂得“总是去安慰”这句话里“安慰”的内涵,努力成为一个“热情”的护士。

编辑:王珺 校对:陈辉军 审核:王文荷 终审:尤国美 吴丽丽